2012年12月1日,那个寒冷的清晨,我在学校的操场上见到了校长,也是那次我有缘加入天使-----这个杰出的团队。那时的医院还在筹备中,没有成型的科室,没有规范的流程,甚至连一份完整的病历模板都没有,但正是这种“白纸作画”的挑战,让我心生向往——或许,这正是医者实现价值的绝佳舞台。

最初的几个月,我们像拓荒者一般摸索前行。白天,我与几位同事挤在板房里讨论科室规划,深夜则伏案制定诊疗规范,那时候我们没有康复病历可以参考,没有流程供我们学习,我们自己查阅书籍,查阅资料,多次修订,多次重建,第一份病历的诞生,至今想来仍觉珍贵:那是一位精神发育迟缓的患儿,我们反复推敲治疗方案,甚至为一句医嘱的表述多次讨论。当患者的每一点进步,都记录进病历中的时候,让我们对“康复”二字有了更深的理解。

建院初期,我仅是一名普通中医师,但随着医院定位的明晰——以中西医结合康复为特色,我深知必须突破专业壁垒。在集团领导的鼓励下,我利用所有的机会研读现代康复医学书籍,努力实现“中医为体,西医为用”的融合实践,不仅让患者康复周期缩短了,更让我完成了从单一技能到综合诊疗的跨越。

十一年间,医院的面貌发生了翻天覆地的变化。曾经的旧房子变成7层的病房大楼,阳光透过落地窗洒在宽敞的康复大厅,智能步态训练仪、虚拟现实情景模拟系统等设备一应俱全。但比硬件升级更令人振奋的,是医疗体系的完善与人才的汇聚。医院相继启动人才培养计划,参加各类学术论坛,不断学习新知识、新技术、新能力,层级晋升让所有努力的人都在同一起跑线上;还有陈书记与王校长对职工无微不至的关怀:关心职工和家人健康,各种福利不断落地,体检、旅游、游学等等,这种“家文化”的浸润,让每个员工都甘愿为医院倾尽全力。

*右三为房传军*

站在流年的门槛上回望,最想说的仍是“感恩”。感恩院领导当年的知遇之恩,让一个普通中医师有机会参与缔造一所现代化康复医院;感恩同事们的并肩作战,无数次共同面对的场景仍历历在目;更感恩患者们的信任,是他们用坚韧与笑容教会我们“康复”的真谛——不仅是功能的恢复,更是生命质量的重塑。

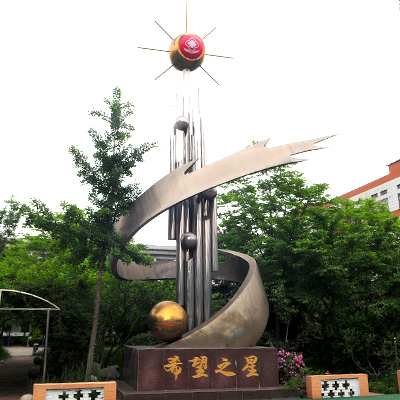

欲买桂花同载酒,终不似,少年游。感慨过往时光所有的馈赠,也感慨如今与大家共同并肩的守望,如今,当我漫步在优美的院区,整齐高档的训练科室,总会想起那个在操场上与院长初见的冬日。十一年风雨,简陋之地已成杏林春暖;未来十年,我们必将以更精湛的技术、更温暖的服务,让更多生命在这里重享希望,岁月是一场有去无回的旅行,但那些铭刻在时光里的笑泪与足迹,终将成为生命最珍贵的注脚,愿我们以希望为舟,以追问为桨,在永恒的“此刻”与“彼时”之间,不断求索。